If there’s anything new, you will find out about it here.

past exhibitions:

2. 10. – 6. 11. 2025 Lost and Found: Open Call / Los Angeles Center of Photography / Los Angeles

In this moment, as the US marks a decade since legalizing gay marriage, and when people in power insist on marginalizing, isolating and denouncing LGBTQ+ communities, LACP insists on elevating love and acceptance.

We attempt to both imagine a world where no queer person feels ashamed for who they love and explore the nuances of human connection. This show seeks to highlight and demand visibility for LGBTQ+ voices, while celebrating an authentic experience of life, rooted in joy that is both specific to the queer community and universal.

This exhibition is organized as part of Matthew Finley: Lost and Found.

4. 10. – 11. 10. 2025 Things are closer than they seem / FotoWien / Semmelweisklinik / Sensored Collective / Vienna

„Things are closer then they seem“ ist eine Ausstellung der Gruppe „Sensored Collective“, gegründet von Studierenden an der Ostkreuzschule für Fotografie, die zum Europäischen Monat der Fotografie 2025 in Berlin konzipiert und gezeigt wurde. Dessen Leitmotiv „Was zwischen uns steht“, betont Grenzen, das Trennende, ein Auseinanderdriften. Ich persönlich möchte die an der Ausstellung beteiligten Projekte bewusst unter dem Aspekt des Verbindenden, der Interaktion betrachten. Die Pluralität der Gruppe, verschiedene Lebensrealitäten und Charaktere der Studierenden bedingen die Vielschichtigkeit der gewählten Blickrichtungen. Und doch sind sie enger miteinander verwoben, als zunächst vermutet werden kann.

Der Amerikanische Philosoph und Literaturwissenschaftler Timothy Morton benutzte den Sicherheitshinweis “Objects in the Mirror are closer then they appear“ im Rückspiegel amerikanischer Fahrzeuge, um den von ihm geprägten Begriff des „Hyperobjects“ zu veranschaulichen*. Laut seiner Theorie sind sie materielle oder ideologische Konstrukte, die von komplexen Dynamiken geprägt sind. Sie sind real und doch für den Menschen schwer erfahrbar, niemals vollständig zu verstehen. Gleichzeitig drängt sich die Frage nach unseren Handlungs- und Denkweisen auf. Der Klimawandel ist ein Beispiel hierfür.

Die dreizehn fotografischen Arbeiten der Ausstellung beschäftigen sich mit den diversen Facetten menschlicher Agitation und Interaktion innerhalb komplexer Gefüge. Eine Möglichkeit, auf bestehende (politische) Systeme Einfluss zu nehmen und sie zu verändern, kann Aktivismus oder ziviler Ungehorsam sein. Akteur*innen und ihr Handeln aus Überzeugung sind das Sujet von Marlene Limburgs Arbeit „halt“, die durch ihren empathischen Blick auf die menschliche Widerstandskraft innere und äußere Kämpfe der Aktivist*innen der letzten Generation mit uns teilt. Wissenschaftler*innen sind sich einig, dass die Menschheit in der Evolution u.a. wegen ihrer Fähigkeit zur Kooperation so außerordentlich erfolgreich war. Die stetige Auseinandersetzung des Individuums mit einer Gesellschaft ist also essentiell und offensichtlich, die Frage nach Zugehörigkeit drängt sich stets auf. So ist ein kollektives, alternatives Lebenskonzept wie in Per Jakob Bluts Serie „Rummelsburger Bucht“ ein weiteres, passendes Beispiel einer auf Zusammenhalt basierenden Verwirklichung einer Vision: er zeigt uns eine Gemeinschaft, die auf Booten und Flößen in Berlin lebt und sich permanent im Spannungsfeld von staatlicher Regulierung und Selbstbestimmung in Zeiten von Wohnraumknappheit behaupten muss.

Einige Arbeiten der Gruppe beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Kontroverse individueller Freiheit, die unter dem äußerem Druck einer Gesellschaft steht. Bennett Böckstriegels Serie „Masks“ erzählt mit emotionalen, poetischen Portraits und Szenen in Schwarzweiß von der unabdingbaren Konfrontation innerer und äußerer Barrieren im Zusammenhang mit individueller, sexueller Orientierung. Hervorgerufen durch die Toleranzgrenzen einer heteronormativen Gesellschaft, begegnet gleichgeschlechtliche Sexualität und Liebe Gefühlen innerer Zerrissenheit. Elena Sohmens inszenierte Portraits der Serie „I Guess So“ beschäftigen sich hingegen mit Schönheitsidealen und der davon beeinflussten Selbstwahrnehmung, deren Spannungen uns besonders durch Kommunikation und Selbstinszenierungsmöglichkeiten geteilter Bilder in sozialen Netzwerken deutlich werden. Hierzu visuell kontrastierend steht Leah Haugs Arbeit „Watte“ für einen ganz in sich gekehrten, intimen Blick: sie verarbeitet in sensiblen monochromen Fotografien das Gefühl innerer Leere, ein sich Loslösen vom Außen, eine Strategie, die bei Überforderung mit sozialen Spannungen manchmal hilft.

Die persönliche Orientierung und das Verhalten innerhalb einer Gesellschaft wird auch von Lebensphasen und persönlichen Entwicklungen beeinflusst. Dies zeigt die Arbeit „selbst werden“ von Simon Bromenne: sie verarbeitet anhand von ausgewählten Fotografien aus dem Archiv seiner Jugendzeit Überlegungen zum Thema Identitätsfindung und einem daraus resultierenden Freiheitsdrang. Die Arbeiten von Linus Bredehorst („Malen, wo es stört“) und Henryk Boek („Arena“) knüpfen hier an: sie beschäftigen sich mit Menschen, die körperliche oder moralische Grenzen ausreizen und dabei mit ihrer Leidenschaft, sei es für die Kunst oder den Sport, bewusst provozieren. Etwas Anarchismus praktiziert auch der Protagonist „Hermann“ in Alexander Kluges gleichnamiger Serie, der seinen Alltag trotz Parkinson-Erkrankung allein meistert und sich dabei durch Selbstbestimmung kleine Momente der Glückseligkeit erhält.

Aber auch Orte können soziale Zusammenhänge beschreiben, denn Infrastrukturen und die Abhängigkeit von Ressourcen prägen unseren Lebensraum. Faye Bryson dokumentiert in „Keyenberg – alt“ eine Ortschaft, die wegen Kohleabbau umgesiedelt werden sollte und nun doch fortbestehen darf. Ihre ruhigen Details und Übersichten sind Zeugnis einer Abhängigkeit des Alltags von politischen Entscheidungen. Wie eine Bevölkerung einen Ort prägt und vice versa zeigt uns auch Antonia Leichts Arbeit „Passage“. Sie beschäftigt sich mit dem im Wandel befindlichen Konzept des Kaufhauses als soziokultureller Ort, der sich sich wegen verändertem Konsumverhalten der Menschen ins digitale verlagert.

Gesellschaftliche und politische Interessen und ihre Auswirkungen wie Kolonialismus, Migrationswellen und Kriege entscheiden im dramatischsten Fall über die Existenz. Darauf verweisen die intensiven, engagierten Reportagen von Jan Bruhin und Florian Scheible. Bruhins Fotografien thematisieren die Tragödie des Angriffskrieges gegen die Ukraine und zeigen uns Frauen, die dort unter den schwierigsten Umständen humanitäre Hilfe leisten und den Zusammenhalt einer Gesellschaft im Krieg aufrechterhalten. Florian Scheible fotografierte in den spanischen Exklaven in Nordafrika die Lage an der EU-Außengrenze. Seine Bilder zeigen die dortige Situation, die geprägt ist vom Zusammenspiel guter Handelsbedingungen und billigen Arbeitskräften und Menschen im Kampf um ein sicheres Leben.

All diese Fotografien stellen dringliche Fragen, die allerdings nicht leicht zu beantworten sind. Kooperation statt Isolation zu praktizieren ist sicher in vielen Belangen ein hilfreiches Leitmotiv. Die Ausstellenden haben es bei der gemeinsamen Konzeption und Verwirklichung ihrer Gruppenausstellung erfolgreich angewendet. Ich gratuliere euch!

Franca Wohlt, Mai 2025

*Morton, Timothy, University of Minnesota Press, 2013: „Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World“

14. 5. – 14. 11. 2025 Heimweh / group exhibition / Rosa Luxemburg Stiftung / Ostkreuzschule für Fotografie / Berlin

Housing is a universal need — deeply personal, while also reflecting changes in society.

In recent years, the situation for many has become increasingly dire, with housing emerging as a focal point of societal tension. Available living space is vanishing, and not just in urban centres, but across the board. It has become a luxury, a tool for speculation, and a force that has tangible impacts on people’s autonomy.

The exhibition “heimweh” (“homesick”) invites visitors to explore the multifaceted perspectives, themes, and emotional and social dimensions of housing.

Through 23 photographic works, students from the Ostkreuz School of Photography shed light on both private and public spaces. These works reveal diverse aspects of architecture, community, exclusion, belonging, and resilience, while telling the personal stories behind them.

The project was created between autumn 2024 and spring 2025 as part of a semester project led by mentors Maria Sewcz and Tobias Kruse. The students are currently in their fifth semester at the Ostkreuz School under the guidance of Sibylle Fendt, Göran Gnaudschun, and Ina Schoenenburg.

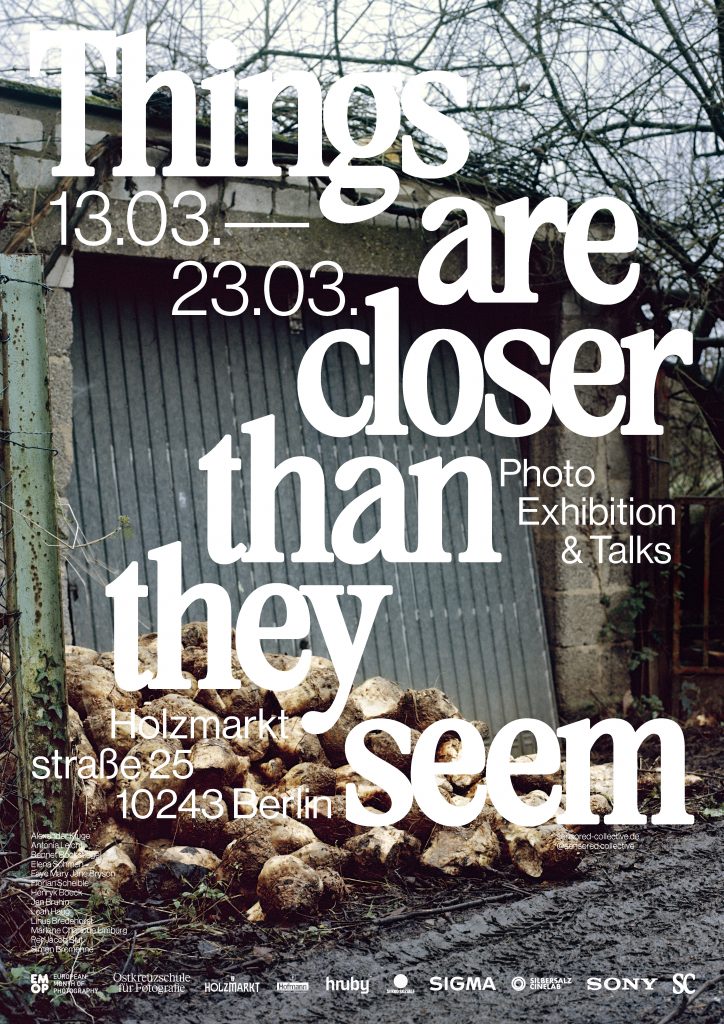

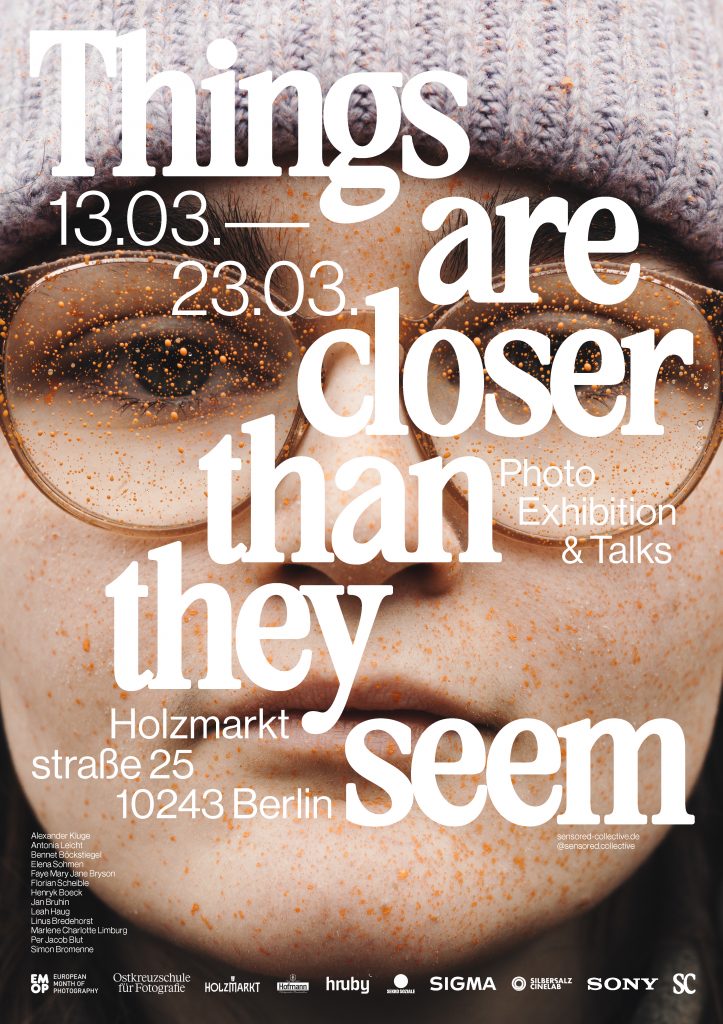

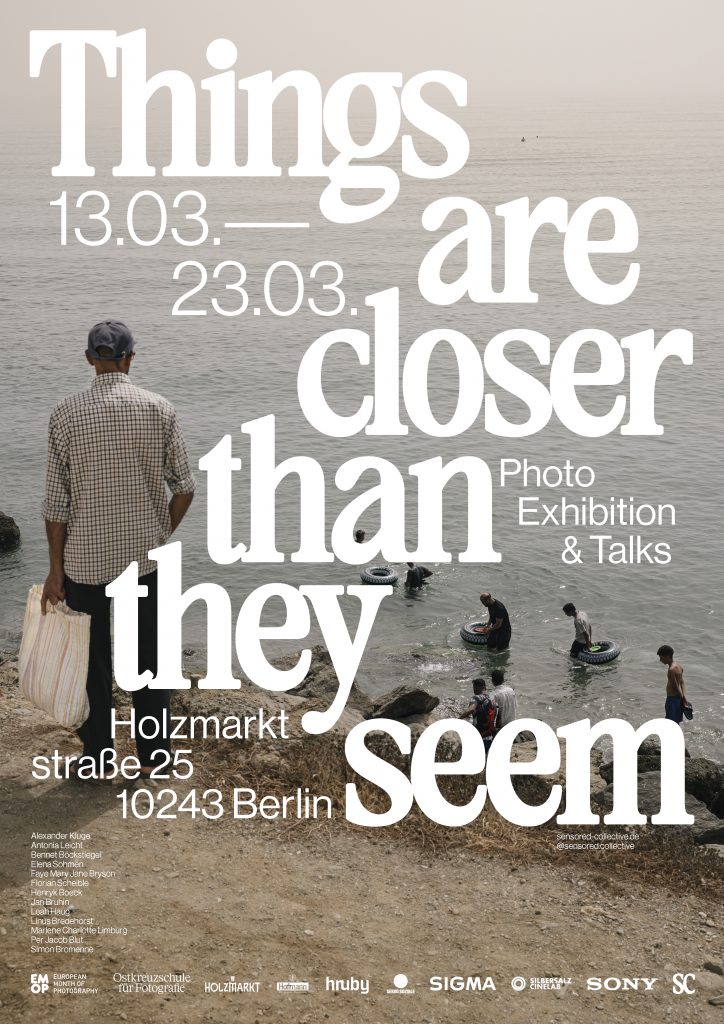

13. 3. – 23. 3. 2025 Things are closer than they seem / group exhibition / Holzmarkt 25 / Berlin / Sensored Collective / European Month of Photography

„Things are closer then they seem“ ist eine Ausstellung der Gruppe „Sensored Collective“, gegründet von Studierenden an der Ostkreuzschule für Fotografie, die zum Europäischen Monat der Fotografie 2025 in Berlin konzipiert und gezeigt wurde. Dessen Leitmotiv „Was zwischen uns steht“, betont Grenzen, das Trennende, ein Auseinanderdriften. Ich persönlich möchte die an der Ausstellung beteiligten Projekte bewusst unter dem Aspekt des Verbindenden, der Interaktion betrachten. Die Pluralität der Gruppe, verschiedene Lebensrealitäten und Charaktere der Studierenden bedingen die Vielschichtigkeit der gewählten Blickrichtungen. Und doch sind sie enger miteinander verwoben, als zunächst vermutet werden kann.

Der Amerikanische Philosoph und Literaturwissenschaftler Timothy Morton benutzte den Sicherheitshinweis “Objects in the Mirror are closer then they appear“ im Rückspiegel amerikanischer Fahrzeuge, um den von ihm geprägten Begriff des „Hyperobjects“ zu veranschaulichen*. Laut seiner Theorie sind sie materielle oder ideologische Konstrukte, die von komplexen Dynamiken geprägt sind. Sie sind real und doch für den Menschen schwer erfahrbar, niemals vollständig zu verstehen. Gleichzeitig drängt sich die Frage nach unseren Handlungs- und Denkweisen auf. Der Klimawandel ist ein Beispiel hierfür.

Die dreizehn fotografischen Arbeiten der Ausstellung beschäftigen sich mit den diversen Facetten menschlicher Agitation und Interaktion innerhalb komplexer Gefüge. Eine Möglichkeit, auf bestehende (politische) Systeme Einfluss zu nehmen und sie zu verändern, kann Aktivismus oder ziviler Ungehorsam sein. Akteur*innen und ihr Handeln aus Überzeugung sind das Sujet von Marlene Limburgs Arbeit „halt“, die durch ihren empathischen Blick auf die menschliche Widerstandskraft innere und äußere Kämpfe der Aktivist*innen der letzten Generation mit uns teilt. Wissenschaftler*innen sind sich einig, dass die Menschheit in der Evolution u.a. wegen ihrer Fähigkeit zur Kooperation so außerordentlich erfolgreich war. Die stetige Auseinandersetzung des Individuums mit einer Gesellschaft ist also essentiell und offensichtlich, die Frage nach Zugehörigkeit drängt sich stets auf. So ist ein kollektives, alternatives Lebenskonzept wie in Per Jakob Bluts Serie „Rummelsburger Bucht“ ein weiteres, passendes Beispiel einer auf Zusammenhalt basierenden Verwirklichung einer Vision: er zeigt uns eine Gemeinschaft, die auf Booten und Flößen in Berlin lebt und sich permanent im Spannungsfeld von staatlicher Regulierung und Selbstbestimmung in Zeiten von Wohnraumknappheit behaupten muss.

Einige Arbeiten der Gruppe beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Kontroverse individueller Freiheit, die unter dem äußerem Druck einer Gesellschaft steht. Bennett Böckstriegels Serie „Masks“ erzählt mit emotionalen, poetischen Portraits und Szenen in Schwarzweiß von der unabdingbaren Konfrontation innerer und äußerer Barrieren im Zusammenhang mit individueller, sexueller Orientierung. Hervorgerufen durch die Toleranzgrenzen einer heteronormativen Gesellschaft, begegnet gleichgeschlechtliche Sexualität und Liebe Gefühlen innerer Zerrissenheit. Elena Sohmens inszenierte Portraits der Serie „I Guess So“ beschäftigen sich hingegen mit Schönheitsidealen und der davon beeinflussten Selbstwahrnehmung, deren Spannungen uns besonders durch Kommunikation und Selbstinszenierungsmöglichkeiten geteilter Bilder in sozialen Netzwerken deutlich werden. Hierzu visuell kontrastierend steht Leah Haugs Arbeit „Watte“ für einen ganz in sich gekehrten, intimen Blick: sie verarbeitet in sensiblen monochromen Fotografien das Gefühl innerer Leere, ein sich Loslösen vom Außen, eine Strategie, die bei Überforderung mit sozialen Spannungen manchmal hilft.

Die persönliche Orientierung und das Verhalten innerhalb einer Gesellschaft wird auch von Lebensphasen und persönlichen Entwicklungen beeinflusst. Dies zeigt die Arbeit „selbst werden“ von Simon Bromenne: sie verarbeitet anhand von ausgewählten Fotografien aus dem Archiv seiner Jugendzeit Überlegungen zum Thema Identitätsfindung und einem daraus resultierenden Freiheitsdrang. Die Arbeiten von Linus Bredehorst („Malen, wo es stört“) und Henryk Boek („Arena“) knüpfen hier an: sie beschäftigen sich mit Menschen, die körperliche oder moralische Grenzen ausreizen und dabei mit ihrer Leidenschaft, sei es für die Kunst oder den Sport, bewusst provozieren. Etwas Anarchismus praktiziert auch der Protagonist „Hermann“ in Alexander Kluges gleichnamiger Serie, der seinen Alltag trotz Parkinson-Erkrankung allein meistert und sich dabei durch Selbstbestimmung kleine Momente der Glückseligkeit erhält.

Aber auch Orte können soziale Zusammenhänge beschreiben, denn Infrastrukturen und die Abhängigkeit von Ressourcen prägen unseren Lebensraum. Faye Bryson dokumentiert in „Keyenberg – alt“ eine Ortschaft, die wegen Kohleabbau umgesiedelt werden sollte und nun doch fortbestehen darf. Ihre ruhigen Details und Übersichten sind Zeugnis einer Abhängigkeit des Alltags von politischen Entscheidungen. Wie eine Bevölkerung einen Ort prägt und vice versa zeigt uns auch Antonia Leichts Arbeit „Passage“. Sie beschäftigt sich mit dem im Wandel befindlichen Konzept des Kaufhauses als soziokultureller Ort, der sich sich wegen verändertem Konsumverhalten der Menschen ins digitale verlagert.

Gesellschaftliche und politische Interessen und ihre Auswirkungen wie Kolonialismus, Migrationswellen und Kriege entscheiden im dramatischsten Fall über die Existenz. Darauf verweisen die intensiven, engagierten Reportagen von Jan Bruhin und Florian Scheible. Bruhins Fotografien thematisieren die Tragödie des Angriffskrieges gegen die Ukraine und zeigen uns Frauen, die dort unter den schwierigsten Umständen humanitäre Hilfe leisten und den Zusammenhalt einer Gesellschaft im Krieg aufrechterhalten. Florian Scheible fotografierte in den spanischen Exklaven in Nordafrika die Lage an der EU-Außengrenze. Seine Bilder zeigen die dortige Situation, die geprägt ist vom Zusammenspiel guter Handelsbedingungen und billigen Arbeitskräften und Menschen im Kampf um ein sicheres Leben.

All diese Fotografien stellen dringliche Fragen, die allerdings nicht leicht zu beantworten sind. Kooperation statt Isolation zu praktizieren ist sicher in vielen Belangen ein hilfreiches Leitmotiv. Die Ausstellenden haben es bei der gemeinsamen Konzeption und Verwirklichung ihrer Gruppenausstellung erfolgreich angewendet. Ich gratuliere euch!

Franca Wohlt, Mai 2025

*Morton, Timothy, University of Minnesota Press, 2013: „Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World“